文化祭企画案内「体験型発表」

文化祭で発表をする際には、模造紙に説明を書いて伝える方法もある。しかし、どうしても印象が弱く、伝わりにくい。更に困ったことに、あまり面白くないと思われ、来場者も少なくなってしまう。そこで考えられる工夫が、来場者に実際に体験してもらうことである。

こうすると単なる展示とくらべて「来場者が増える」以外にも、「準備していて楽しくなる」「来場者1人が滞在する時間が長くなり活気が出る」というメリットがある。

【1】体力測定

これは普通の視力測定。工夫の例としては、AKB48のメンバーの顔を大きさを変えて貼りつけ、誰か当てることで視力測定にする。名前を知らない人だったら「0.0で失明!」と判定されてしまう。 |

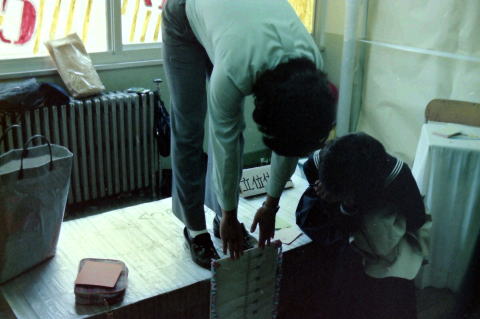

立位体前屈。 いくつかのデータを集めて、用紙にまとめ、総合判定するとよい。 |

腕相撲。対戦相手は普通の人だと面白くない。覆面をしたプロレスラーとか、写真のように顔が見えない「腕相撲マシーン」にする。対戦相手を3人用意して、強・中・弱と替えられるのも面白い。 |

【2】討論会

|

討論会開催のポイント。 (1)討論のテーマは、意見が分かれるが、結論が出にくいものが良い。案を出したうえで先生に相談するのが無難。 (2)意見が少ない時に、沈滞ムードにならないように何人かに発言を依頼しておく。 (3)司会者の手際良さが大切。 (4)資料や基礎知識の説明を初めに取り入れる。 |

. |

【3】理科系研究発表

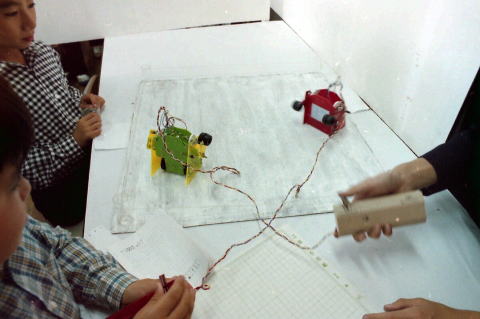

ロボットの操縦。操縦が簡単なら、来場者に動かしてもらうのが良い。 |

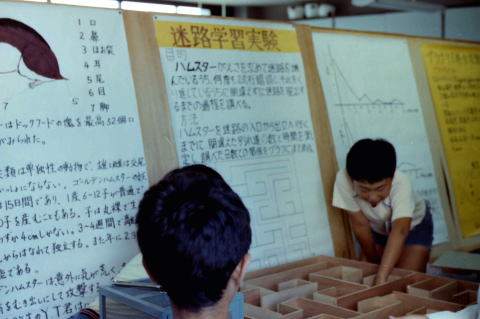

ハムスターが迷路をどのように動くか実験。結果の発表はあるが、使った実物の迷路も展示。 |

磁石が浮く実験。大きな看板で、何をしているかはっきり打ち出して注目を引くと良い。 |

模造紙を利用するとしても、やはり直接説明すると分かりやすく熱意も伝わる。実物を用意すると更に良い。 |

. |

. |

【4】部屋全体を変える

平安時代の貧しい農民の生活をイメージ。客はトロッコに乗って係の生徒が押していく。次のコーナーは貴族の豪華な屋敷になっている。貧富の差を実感してもらう企画。 |

尾瀬の水芭蕉の景色を伝えるために、教室全体に紙で作った作品を敷き詰めた様子。言葉や写真で伝えるのも良いが、多くの人に実感してもらえる。 |

【5】錯覚の部屋

|

真面目な展示で来場者を集めやすいのが「錯覚の部屋」。 様々な錯覚を実物を作って体験してもらう。説明するより実物で実感させるのが伝えやすい。小学生でも分かり幅広い層に来てもらえる。 |

【6】発電

|

自転車を多数並べて、みんなでこいで、発電をする企画。 作った電気で明かりを灯す以外にも、「自転車発電でお茶を沸かす」ような一見バカみたいなことを真面目に取り組むのも面白い。 |