究極の発表展示 「文化祭企画案内」

高校の文化祭で、研究発表・展示は、正直言って人気がない。文化祭の出し物を「文化的な企画」と「祭的な企画」に分けると、「文化的な企画」で演劇は盛り上がっている高校は多数あるが、展示はパッとしない高校が9割以上だ。

しかし、研究発表・展示でも、工夫次第では来場者を感嘆させて、文化祭の活気を牽引することもできる。そこで、研究発表・展示は、こうすれば良いものにできるという方法をまとめることにする。

【1】まずは気合いで一定レベルに

実は、発表展示を一定レベルにする方法は、分かりやすい。多くの先生に聞けば、こうしたら良いといくつかアドバイスしてくれるし、生徒が4人集まって少し考えれば、結構案が出てくる。

たとえば「実物や写真を用意して分かりやすくする」「係の生徒が説明をする」「文字は丁寧に書く」「模造紙をヒモから垂らすと揺れて見にくいので、ついたてに貼る」などだ。

発表方法に関して詳しくなくても、少し考えれば、一定レベルの発表展示にすることができるのだ。気合いと根性だけでも一定水準までは達するのが展示と言える。

難しいのは、この一定レベルより、更に良いものにする方法だ。これは、ノウハウを知っていないとうまくいかない。

発表展示のレベルを分かりやすくするため、下記の表のように4段階のレベルにまとめた。

「レベル0」は問題外で、けっこう簡単に「レベル1」になることができる。そして頑張れば「レベル2」までには達することが可能だ。最高水準の「レベル3」になるのは簡単ではないが、発表方法だけで、来場者を驚かすこともできる。

| 発表内容 | 展示の文字 | 文字以外 | 係の生徒 | |

| レベル0 意欲ナシ |

百科事典やホームページの丸写し。 |

模造紙に汚い字で殴り書き。 | 文字だけで、分かりやすくする工夫ナシ。 | 係の生徒は教室にいない。 |

| レベル1 最低ライン はクリア |

発表内容を、自分たちでまとめて発表。 | 手書きだが、丁寧な文字。 | 写真・図表も複数加えてある | 受付に生徒はいるが、何もしない。 |

| レベル2 立派な発表 |

十分な調査の上に、自分たちの考えも発表 | ★パソコンで文字を打ち出し拡大コピー。 ★鉛筆で下書きしてから丁寧に手書き文字。 |

実物を持ちこんだり、立体模型を作ったりする。 | 生徒が内容の説明をする。 |

| レベル3 驚愕の発表 |

今まで考えられていない新しい分析・研究をする。 | ★パソコンの文字を拡大し、要点に色つけ、見出しは手書き。 ★見出しとキーワードだけ表示し、あとは説明。 |

発表に関する体験をしてもらう。 | ★来場者のレベルに合わせて説明する。 ★説明に代わるパフォーマンスをする。 |

【3】レベル2〜基本を押さえた発表方法〜

レベル2の展示は、研究発表の基本をよく考えた見やすい展示となる。手間はかかるが、計画的に進めれば頑張り次第では可能だ。

◆興味を持てる内容に◆

発表するテーマは、見に来た人が興味を持てる内容にすべきという点だ。第二次大戦の展示なら「1941年真珠湾攻撃、1945年東京大空襲、沖縄戦、原爆投下」といった一連の流れは、多くの人に知られている。発表するなら切り口を変えると良い。

たとえば「地元の市の戦時中」という発表にする。召集令状を受け取った人の数の推移(戦況が悪化すると召集が増えたか?)とか、肥料不足や徴兵で働き手が不足して生産が落ちたか、どのくらい空襲で被害があったかを発表するのだ。80歳以上のお年寄りなら、昔のことを知っているのでインタビューに行けば本格的だ。(地元に関する発表は新聞社が大好きなので、記事に載せてもらいやすく、載ると更に意欲が出る)

◆自分たちの考えも◆

たとえば「死刑制度の是非」の発表なら、事実を調べて発表するのが基本となる。「外国では死刑がない国が多い」とか、「江戸時代など昔の死刑の説明」といった事実の解説が基本となる。もちろん、「誰が死刑のボタンを押すの?」「ギロチンは痛いの?」といった固くない(?)話題も入れて良いが。

そして何より欠かせないのは、「自分たちはどう考えるか」だ。事実だけならインターネットでパパッと検索できるし、「NHKスペシャル」などの何千万円もかけた放送番組と比べたら太刀打ちできるわけがない。

でも特に来場者の中でも、保護者や来年受験予定の中3生などは、目の前の高校生たちが、いかに努力して、どんな考えをしているのかという生の声を聞きたがっている。係の生徒1人が勢いでまとめるなんて論外で、仲間の中で意見を戦わせる必要がある。この過程はかなりハードだが、だからこそ来場者に伝わるものがある。自分たちの考えを打ち出すのは大切だと思う。

◆文字はパソコン◆

手書きよりはパソコンで打ち出した活字の方が良い。見やすい上に、一度原稿を書いてからの修正が楽だからだ。模造紙での説明は、パソコンの文字を拡大コピーして貼るのを勧めたい。

手作り感が出る手書きにこだわるなら、鉛筆で薄く下書きして、その上にポスターカラー等で文字を書こう。初めからマジックでイキナリ文字を書くなんて乱暴すぎる。

◆実物や模型も◆

写真やグラフの活用も良いが、実物や模型など立体的なモノを用意しよう。

たとえば昔と今の電話機の変化を発表するなら、昔のダイヤル式の黒電話の高茶使い方を言葉で説明してもなかなか伝わらない。最低でも黒電話の写真が必要だ。実物が借りられれば実物を用意し、もし実物が無理なら模型を作って黒電話をイメージできるようにしたい。

◆係の生徒が説明◆

写真や実物を用意するにしても、「来場者が勝手に見ろ!」と突き放すような面が展示にはある。よりよく理解してもらうために、係の生徒が説明をすると良い。質問も受けられるので、よりよく理解してもらえる。

|

|

|

| ↑見てもらう文字や写真は、目の高さが基本。目の高さより、高くて30、低くて60°の範囲でないと、かなり見にくい。 | ↑文字は少なく説明中心の展示。係員は、おそろいの衣装を着ると説明をしやすくなる。 | ↑昔の食事の再現。文章よりは写真、写真よりより実物の方が来た人に実感してもらえる。一品でも試食出来れば最高! |

|

|

|

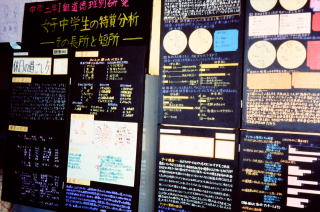

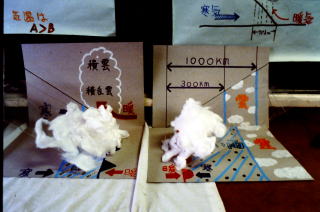

| ↑白い模造紙にマジックで書くより、黒模造紙に明るい色の文字だと目を引く。グラフは書くのではなく、色紙を貼っている。 | ↑興味を持ってもらうため、「性格診断」のような内容を加える工夫。 | ↑温暖前線の仕組みの解説。絵では表現しにくいので、立体的な模型を作って見やすくした。 |

以上がレベル2の基本を押さえた発表方法だ。このレベルなら、工夫が足りないと言われることはないだろう。

【4】レベル3〜究極の発表展示〜

◆驚くような中身にする◆

中身を濃くする方法として高校生が取りやすい手段は、ホンモノを持ってくることだ。「オリンピックで日本の選手が獲得した実物メダル」「宇宙飛行士が着た宇宙服をビデオメッセージと共に展示」くらいの誰もが驚くホンモノだ。これを目玉にできれば、他の発表の準備にも張り合いが出る。

他には発表の中身をすごく充実させる手段がある。最も効果的なのは「新しい発見」である。今まで誰も発見していなかった気付かなかったことを発表するのだ。大学での研究論文は、今まで知られていることをまとめただけでは、ほとんど評価されないので、そのレベルだ。現実的には、簡単ではない。

◆文字を減らして説明中心◆

博物館では、実物の近くに書かれている説明文は短い。くどい説明文はない。

文化祭でも、実物・模型・写真・グラフをメインにして文字を見出し程度に大幅に減らす方法がお勧めだ。説明文を大幅に減らしても、係の生徒が直接説明することで、情報量の少なさを補える。

そして大きなメリットは、来場者の知識量などによって、説明のレベルを変えられることだ。

たとえば「オゾン層の破壊」に関する発表展示をする場合、知識が少ない小学生には「太陽の光の中に、紫外線て言う日焼けする光線が入っているんだ。知らないかな? 強いと日焼けするだけじゃなくて、ガンになりやすくなって大変なんだ」などと基礎知識を確認しながら説明する。一方、知識豊富な大人には、仕組みの説明は大幅に短縮して、代わりに日本やオーストラリアでの被害の現状などの具体例の説明に時間を使う。

|

|

|

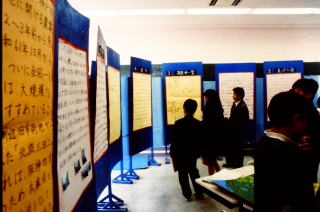

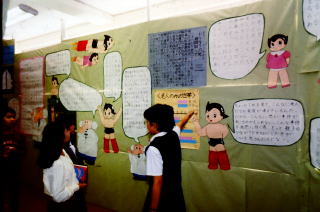

| ↑文字を少なくし、地図やイラスト中心の展示。模造紙をついたてに貼っているのは、安定させて見やすくするため。 | ↑文字は最小限にした展示。聞く人の知識量によって、説明の難易度を変える。 | ↑係の生徒が説明するのがメイン。短い説明文は、漫画を用いて読みやすくしている。 |

|

|

|

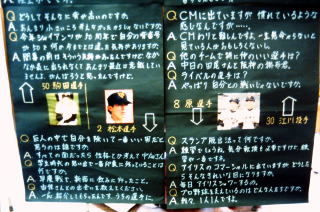

| ↑有名な野球選手にインタビュー。行動力を発揮するだけで驚かれ、注目度が一気に上がる。 | ↑天体の展示。部屋を暗くしてブラックライトを使用。美しくて長時間滞在する人が大半。 | ↑8人くらいのグループで、力を合わせて原発から脱出するというストーリー性のある参加型発表。 |

◆「体験」する◆

「体験」というと、「車いす体験」のように普段はできないことを体験することが定番だ。車いすに乗る体験をすると、少しの坂道でも大きな力が必要といった、文字ではイメージできないことも実感できて、強く印象に残る。

広い意味での体験で見られるのが、「ジェットコースター」だ。教室内にジェットコースターを作って乗る企画なのだが、安全面への配慮が重要で、先生との交渉が大変だ。これと似た斬新な企画・コーヒーカップもある。(画像はこちら)

◆遊んで知識を深める◆

係の生徒が演技をしながら、来場者を参加型の体験をさせながら進む形式だ。係の生徒は、外国人や武士や宇宙人になりきり、来場者は遊びながらイベントに参加するのである。

| もし、「関ヶ原の合戦」の発表なら・・・・・・ 何グループか一緒にして8人ほどの人数で部屋に入ってもらいます。 ★すると家康役の生徒が登場し「東軍に結集してくれてありがとう。まずは情報交換だ」と言ってクイズを出します。「関ヶ原は何県ですか、西軍で裏切りそうな武将を選べ」と答えてもらい・・・「よし、全問正解の田中さん、あなたは今から福島正則だ。先頭に立って戦うように。」 ★次に「皆の者、かかれー」と言って、戦闘場面に。輪ゴムを飛ばしたり、空気砲を使ったりして敵の形をした人形を倒させる。 ★「戦況は一進一退か。西軍の小早川は、まだ寝返らないのか。早く寝返らせるにはどうしたらよいか」と参加者に知恵を出させる。 参加者A「のろしを上げる」、 家康「よし、のろしを上げろ」・・・ダメだ、動かん。 参加者B「鉄砲を小早川に向けて撃ちって驚かせ」・・・よし寝返った! |

| もし宇宙の発表なら・・・・ 我々8人が乗った宇宙ロケットが、月に不時着した。みんな大丈夫か? 酸素ボンベが足りない。運よく薬品はある。何と何を混ぜれば酸素が発生するのだろうか?(クイズを出して二酸化マンガンと過酸化水素水答えてもらう) よしっ、これで酸素は確保したっ。 次は地球に救助を求めなくてはならない。うーん、非常ボタンまで手が届かない。みんな、ボールを投げて非常ボタンを押すぞ。(と言ってピンポン玉を2m先の穴めがけて投げる) よしっ、これで地球から救援が来るはずだ。次は食料の確保だ。おや川があるぞ、魚もいるぞ。8人全員1匹釣るぞ! (と言って、弱い磁石のついた釣針に、魚クリップをつけて釣ってもらう) |