文化祭企画案内 「娯楽」

|

|

「もぐらたたき」は、自分で参加する娯楽とは考えない方が良い。叩ける人の数は限られているので、他の人が叩いているのを見て楽しめるようにするのが大切。 どうせ作るなら、教室の半分以上を使った大規模なものを作っては? きれいな装飾をして、見栄えの良いものを作りたい。 |

【2】迷路

プレハブ校舎の天井から大きな段ボールをつるして大きな迷路を作った。 |

机の上の高い通路と床の低い通路を作り立体交差させた迷路。 |

屋外での迷路。途中の通路には、模造紙の発表がある。(見てくれるかな!?) |

文化祭ではないが、子供むけの迷路でこんな面白いのがあった。 |

美術館的な色彩が強い迷路。蛍光塗料で作品を塗り、ブラックライトを当てて幻想的な雰囲気を作る。 |

校庭に棒を多数立ててヒモで結ぶ。簡単だが大規模な迷路が作れる。 |

丈夫なベニヤ板で作った迷路。高さ1.8mくらいだが、目の高さに穴をあけてある。 |

ロッカーを並べた迷路。足りない分は段ボールや机を利用。 |

迷路の原則は「通路の幅は1m以上」にすること。狭いと、前の人を追い抜くことができず、壁が壊れやすいのが難点。(ベニヤ板やロッカーなど丈夫な壁なら話は別だか) 机を組んで通路にする場合も、押されて机がくずれないようにするのが大切。 単純で文化的とは言いにくいのが難点。解決するために、「食べ物の通り道にした迷路」「分かれ道に質問が書いてあり性格診断ができる迷路」にしても良い。 |

【3】ゴルフ・ボーリング

|

|

写真は手軽にできるゴルフ、ボーリング。どんな工夫を加えるかが大切。 たとえば「独自の起伏をつけたコースを作ったゴルフ」「5点ピン・マイナス3点ピンを混ぜたボーリング」「味方が風を送ってコースを曲げて良いボーリング」などが考えられる。 |

【4】乗り物

ミニSLは注目を浴びる。人が乗るものを自作するのは簡単ではない。他から借りるのが現実的かも。 ミニSLは注目を浴びる。人が乗るものを自作するのは簡単ではない。他から借りるのが現実的かも。 |

リヤカーに人を乗せで運ぶ企画。手近にあるリヤカーを改造すればよいので、手軽にできる。 |

人力車は、安全面を考えて、よく慣れるのが大切。衣装を凝って、記念撮影もしたい。 |

江戸時代からある「かご」。人を担ぐのは、練習しないと怖い。 |

こういった「乗り物」は、乗せる生徒とお客さんの間で、話をする機会が多いのがポイント。 特に小さい子には人気がある。軽いので乗せやすいこともあり、小学生以下限定にすることもできる。 |

. |

【5】フィーリングカップル

|

|

今でも見られる企画。司会の手際の良さが非常に大切。 部活のユニホームで参加してもらうなど、5人の特徴がよくわかるようにしないと、知らない他校生は退屈する。 |

【6】ドミノ倒し

|

|

ドミノは「うまく倒れるか」注目を浴びる。倒れる時の緊張感があり、多くの人が見たくなる。 全部倒した後に、充実感で万歳三唱する様子。 このクラスはテレビ局からドミノを無料で借りられたそうだ。 |

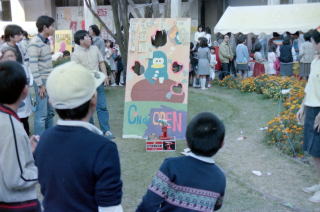

【7】的当て

穴から出た顔めがけて投げる。 |

鉄砲で景品を棚から落として遊ぶ。 |

輪投げ。難しいところだと点数が高い。 |

【8】カジノ

|

|

カジノという言葉に対して「高校生がやるなんて、けしからん」と思う人がいる。健全さをアピールする必要がある。 完全無料にしてもよい。 もしお金を取るなら、客に50円払ってもらい、負けても50円分のお菓子、勝ったら150円分のお菓子を渡すくらいが現実的。 |

【9】金魚すくい・ヨーヨー釣り

|

左は「金魚すくい」 残った金魚を業者に業者に返せるなら、リスクは小さくて面白い。 「上手なすくい方」「育て方」を紹介すると良い。 右は「ヨーヨー釣り」 水槽にヨーヨーやスーパーボールを入れる。 ヨーヨー釣りは、原価が比較的安い長所がある。 |

|

【10】三輪車レース

|

|

三輪車レース。 右のように来場者が参加する形式が考えられる。 左のような場所だと、仮装した選手が出てきて、アナウンサーが「おっとプーさんが、手を振っていて転倒したっ」などと実況中継して盛り上げる。 |

【11】百人一首

|

広い芝生の上で、百人一首。大きな札を走っていき、からだ全体で取る。 カルタでも同様のことができる。 クイズにも応用ができる。47都道府県の札を用意して、クイズを出す。分かったら正解の札を取る。 |

. |