文化祭企画案内「演劇・映画」

文化祭の華と言われる「演劇」だ。近頃は文化的といわれる企画は、演劇に集中する傾向にある。当日の緊張感と、最終公演が無事終わった瞬間に、抱き合って泣きながら成功を喜ぶ時の充実感は、他のどんな出し物よりも大きい。

教室演劇は、体育館など広い場所で公演するのでないので、収容できる人数が限られる。舞台の広さにもよるが80人前後になる。

狭くて定員が少ないということが、逆に長所にもなる。

《長所1》・・観客の近くでセリフを言うので、基礎的な発声練習はさほどする必要がない。普通のしゃべりり方でも特に不自然ではない。

《長所2》・・体育館だと他の団体も使うので1回か2回しか公演はできない。教室演劇だと1教室をずっと使えるので、1日に2回でも3回でも公演できる。定員が少ない点をカバーできる。何度も公演しているうちに上達する面があるため、どんどん演技が良くなることがある。

《長所3》・・教室をバッチリ装飾して、盛り上げやすい。演技をするキャストは使用場所に関係なく大変なエネルギーを投入する必要がある。教室演劇なら、舞台の作成や教室の装飾に大きな労力が求められるため、出演するするキャストと出演しないスタッフとの差を縮めやすい。

教室演劇は、観客席が教室の半分。大道具は少ないのが原則。この写真は比較的多い演劇。 |

観客席は段差を設けて見やすくする。最後列に照明の担当者が立ったまま操作。 |

狭い場所で大勢が踊るには、ぶつからないように、十分な練習が求められる。 |

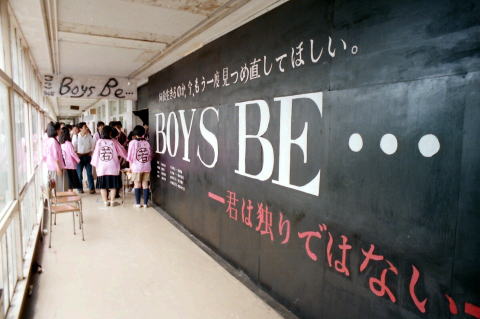

廊下の装飾。奥の方に受け付けの机と人がいるので大きさが分かる。天井から足元までベニヤ板。 |

文字だけでも、天井から足元までベニヤ板で描けば、迫力が伝わり、劇の中身も期待させる。 |

【2】体育館演劇

|

体育館や講堂などの収容人数が多い場所で演劇をする高校もあります。 本格的な照明や音響装置を使えることが多いのが長所。 広い場所に声が届くように、発声練習が必要になります。 教室演劇の人気校だと、見たい人が多く長時間行列に並ぶ必要が出てきますが、定員の多い気体育館演劇だと、比較的簡単に見られます。 広い場所の有効利用として、舞台を2つ作れる。「片方で演じている時に片方の大道具を片づける」とか、「あらかじめリビングと公園の2つのセットを作っておき演技する方にスポットライトを当てる」ということもできる。 |

【3】屋外演劇

|

校門をくぐってすぐの場所など、屋外でも演劇ができる。教室や体育館などの屋内との違った特色は・・・ (1)初めから終わりまで全部見るのが前提ではない。 5分か10分くらいの寸劇を複数演じるのが良い。客は面白くないと即座に離れていく。面白いと人垣ができてどんどん増えていく。 (2)屋外で声が届きにくい。 ナレーターがマイクで全部セリフをしゃべっても不自然ではない。ということは、正確なセリフを忘れても、ナレーターのセリフで思い出せる。短期間で劇を仕上げたい時に最適。 (3)照明を使った効果ができない 雰囲気を変えにくいので、シリアスな劇には不向き。面白おかしい笑える劇に適している。照明の代わりに音響を上手く使いたい。 |

【4】人形劇

|

|

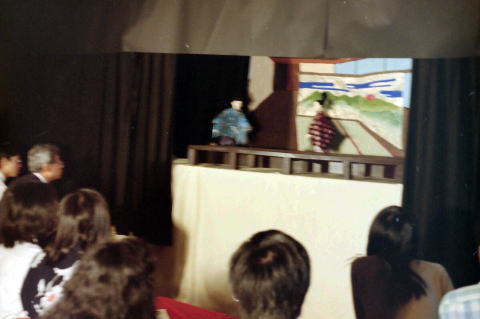

人形劇は中身も当然大切だが、それ以外の面も大切になる。 たとえば・・・ ★操作する場所の関係で登場人物はあまり多くはしにくい。 ★時間の長さも大切。長時間の本格的なものより、比較的短い物語を複数用意するのが良いかも。 ★舞台の装飾など雰囲気作りが大切 |

【5】オペラ

|

歌と生演奏も入れる演劇。 クラスで楽器の演奏を入れられるのは、個人的に演奏ができる人が何人かいる時に限られる。多くの条件がそろわないとできない。 |

【6】映画

映画の上映教室。近頃はスクリーンに映す形以外にも、大画面の液晶テレビを活用することもある。、 |

映画の教室の壁。窓口でパンフレットとチケットを渡す造りになっている。 |

1980年代は映画が多くの学校で見られたが、近頃はほとんど見られない。 CG映像など、すごい映像を見慣れている我々にとって、素人の映像との差は大きい。 個人的な考えでは、感動で涙を誘うシリアスなストーリーは困難だ。それを望むなら背演劇が適している。映画の方が適しているのは、学校内の有名人が登場して、観客を笑わせるコメディ映画だろう。 |